一般教養講座

一般教養講座授業計画表 平成29年度第一学期(2017年4月~6月)

入学式記念講演

テーマ:源平合戦の実相 -負け続けたわけではない平氏-

講 師:京都シニア大学学長、京都歴史資料館館長、京都産業大学名誉教授

井上満郎先生

平家物語の影響で、多くの方は源氏が平氏を圧倒的に打ち負かしたと思われているのを、そうではなく、平氏が勝利を収めた戦いもあったなど…当時の資料を基に真実に迫るご講義をして頂きました。

平氏の全盛期は正盛・忠盛・清盛の三代であり、その約百年で作り上げた地盤である西国家臣の武力を背景に源氏と戦ったことにより1180年からの主な戦い15戦では全敗ではなく6勝9敗であり、負け続けてはいない。また、源頼朝の元に集まり平家の軍勢と戦った東国の武士団の中には、平氏の流れを汲む梶原氏や三浦氏、北条氏などもおり、一概に平氏対源氏とは言い難い側面もあるとのことでした。

そして、当時の上流貴族の書いた日記によると、頼朝が平氏と共存して朝廷に仕えることを後白河法皇に提案していることも書かれており、平氏滅亡を避ける道はいくつかあったようです。

タイトル通り実相に迫るお話に、学生の皆さんも興味津々、真剣な表情で聴き入っていました。

平成29年4月18日一般教養講座

テーマ:幕末二条城と徳川将軍 -「大政奉還の場所」という創作-

講 師:歴史地理史学者、京都女子大学非常勤講師 中村武生先生

幕末の大政奉還の舞台となった場所が「二条城」であった…これが定説として定着していますが、その常識を覆し史実に基づいた二条城の姿はこうです!と熱く語って頂きました。

まず大政奉還そのものについて…大政奉還は坂本龍馬の創作と思われているが…実は龍馬に遡る事4年前(1863年)に幕府の重臣大久保忠寛が政治総裁職(事実上の大老)の松平春嶽や勝海舟に働きかけたのが最初のようです。

そして、大政奉還が成立した場所は、二条城ではなく、「大政奉還」を受理された場所である禁裏御所(小御所)であるとのこと…二条城は、実際は大政奉還の旨を記した諸侯宛の書付を諸侯重役に渡した場所、またその趣旨について諸侯重臣に諮問した場所であったそうです。

中村先生曰く正確な「二条城ものがたり」の構築が必要!とのことでした。

歴史は疑ってかかれ!小説はフィクション、私共はノンフィクション!などなど…中村先生の力強くテンポの良い軽快なご講義に、学生から時々笑い声も漏れる楽しい授業でした。

平成29年4月25日一般教養講座

テーマ:江戸(東京)と上方(大阪)の芸能はなぜ違うのか

講 師:立命館大学名誉教授、上方芸能評論家 木津川計先生

本日は、当校でもお馴染みの木津川先生に江戸(東京)と上方(大阪)の芸能を比較して論じていただきました。

まずは、京阪神の京都、大阪、神戸の都市性を比較…京都は見回す都市、神戸は見下ろす都市、大阪は見上げる都市だそうです。理由は皆様各自でお考え下さい。

そして、話は本題に入っていき、江戸と上方の都市性、西欧の舞踏と日本の舞踊、江戸の踊りと上方の舞、美意識や言葉についての比較をして、講義を進行…西欧の踊りと日本の踊りの比較では、衣装(スカートと着物)や生産様式(牧畜民族と農耕民族)の違いによる身体表現の差を解説して頂きました。

その他、江戸は武士中心(二人に一人が侍)であり、大坂は町人中心(百人に一人が侍)あることにより都市性を比較…江戸は武士の気風を反映、大坂は町人の気風を反映しているそうです。

この他、もっともっと面白いお話がありましたが、ここでは割愛させていただきます。

歌舞伎のセリフを大阪弁に翻訳して話したり、落語(桂枝雀・鷺取り)の解説をしたりと、独特のテンポと間によるお話に、学生の皆さんからは思わず笑いが起こる楽しい授業となりました。

平成29年5月9日一般教養講座

テーマ:身体のしくみ -病気はどうして起こる

のか-

講 師:京都大学名誉教授、公益財団法人京都健康管理研究会理事長

泉孝英先生

本日も当校でお馴染みの泉先生です。前年度7月から数えて6回目のご登壇となりました。

本日は「身体のしくみ -病気はどうして起こるのか-」と題して身体のしくみ-細胞・組織・臓器(器官)-、体のしくみと病気、平均寿命・体格の向上・栄養状況の向上などについてご講義いただきました。

中でも、ウォシュレットが登場してから肛門の病気が減少した…。外国の方々に比べ日本人は味蕾が発達しているため味に敏感であるなど興味深いお話が盛沢山でした。

また、1950年と現在の栄養状況の比較ではカルシウムが約2倍、肉類が約10倍の摂取となっており、これにより骨と筋肉が発達し日本人の体格・健康が向上したとのことです。

最後には、薬は肝臓や腎臓に負担を掛けるので必要最小限で利用してくださいなど…医師の立場からの貴重なアドバイスも沢山いただきました。

平成29年5月16日一般教養講座

テーマ:トランポノミクス&アベノミクス -激動する内外経済-

講 師:時事経済研究所所長 小林敬三先生

本日は当校でお馴染みの小林先生です。時事経済について解りやすくお話しくださいました。

本日の講義は、まずタイトルに掲げているトランポノミクスに始まり、アベノミクス、ワールドニュース、各種ランキング、特殊詐欺についてのご講義です。

トランポノミクスの解説では、トランプ大統領の家系や基本政策について、アベノミクスでは賃上げ促進等4回目の成長戦略についての講義、またワールドニュースでは、やはり今旬の話題である北朝鮮を巡る激動の世界政治を解説していただきました。

そして各種ランキングでは…富豪ランキングに544位でトランプ大統領の名前があることや講義終盤の特殊詐欺についてでは詐欺被害に遭わないよう、特殊詐欺チェックも行いました。

平成29年5月23日一般教養講座

テーマ:京都の花街を知る -幕末の志士と芸舞妓たち-

講 師:京都産業大学日本文化研究所上席特別客員研究員 伊藤修先生

本日は当校では久し振りのご登壇となる伊藤修先生にご講義いただきました。

さて今回の講義に登場した方々は、討幕派の志士では、井上馨・木戸孝允・大久保利通・西郷隆盛・久坂玄瑞・後藤象二郎・高杉晋作・伊藤博文、佐幕派では近藤勇・勝海舟・土方歳三であり、この方々がどんな芸舞妓さんたちと交遊していたのか、また京都に限らずどのような女性との交遊があったのかをお話しいただきました。

今講義の舞台である幕末の京都では、専ら討幕派の志士が花街で交遊しており、花街も討幕派寄りであると思われがちですが、商売上中立を保って営業をされていたようです。

「英雄色を好む」と言う諺にもあるように、幕末活躍された方々には華々しい交遊録がありました。そして学生の皆さんはその交遊録について楽しく学ぶことが出来ました。

平成29年5月30日一般教養講座

テーマ:バルザックの世界 -社会に出て行く青年像-

講 師:京都嵯峨芸術大学名誉教授 大竹仁子先生

本日はバルザックの作品を通して19世紀のフランスの文化・社会についてご講義いただきました。

まずは、バルザックの生誕時の時代背景や子供時代・青年時代にどのように育ったのかをお話しいただき、その後作家を目指すバルザック、作家になったバルザックを解説していただきました。

激動の時代に生まれて、その後すぐに里子に出されたことによる母への複雑な想い、寂しさのあまり読書に耽り想像の世界へ、その後法律事務所に勤めたのち作家を目指すことになった。

そして、通俗小説の執筆をした際に、自分の報酬の少なさの原因が出版社や印刷屋などにあると考え、出版社を起業したのち印刷屋を起業するなどして失敗した結果60,000フラン(6,000万円)の借金を背負ってしまったそうです。

またバルザックは自分の脳の中をさらけ出すように19世紀の世界を小説で表現したため、作品を読み込めば19世紀のことやバルザックのことが理解できるとのことです。

最後は、1835年の作品「ゴリオ爺さん」を取り上げて、登場人物であるゴリオ爺さんの凋落ぶりやラスティニャック青年が色んな人物と出会いどのように社会に出て行くのかをお話しくださいました。

今回の講義を聴いて、バルザックを読んでみようと思った学生さんもいたのではないでしょうか。

平成29年6月6日一般教養講座

テーマ:古代を考える(1)

講 師:芥川賞作家 高城修三先生

平成29年6月13日一般教養講座

テーマ:京都洛中のお酒造りと食文化

講 師:佐々木酒造株式会社代表取締役 佐々木晃先生

平成29年6月20日一般教養講座

テーマ:古代を考える(2)

講 師:芥川賞作家 高城修三先生

本日は古代について…第二回目です。

高城先生独自の見解を含め解りやすくご講義いただきました。

今回のお話の中心は、日本書紀、古事記を読み解くには欠かせない紀年(紀元から数えた年数)についてでした。

春秋年(1年の中で春と秋をそれぞれ1年と見る二倍歴)や、当年正元法(天皇の即位年を元年とする)などを丁寧に解説して下さいました。

難しいテーマではありましたが、時々笑いも交えながら楽しい授業となりました。

来週はいよいよ、年に一度の日帰り研修旅行で兵庫県丹波を訪ねます。

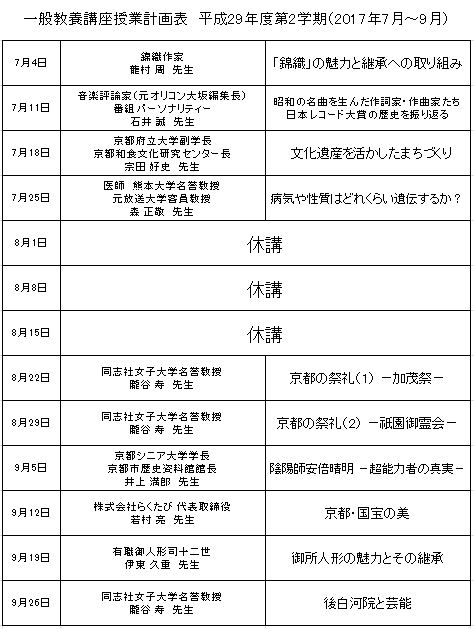

一般教養講座授業計画表 平成29年度第二学期(2017年7月~9月)

平成29年7月5日一般教養講座

テーマ:「錦織」の魅力と継承への取り組み

本日は伝統工芸錦織作家の龍村周先生にご登壇頂きました。

冒頭は、錦織とはいかなるものか?錦織に必要なものは何か?

沢山の企業を生むことになった機織り機…トヨタ自動車の前身は豊田織機、そして紋紙とジャカード織機はその後のコンピューターの開発の一端を担ったそうです。

平成29年7月11日一般教養講座

テーマ:昭和の名曲を生んだ作詞家・作曲家たち 日本レコード大賞の歴

史を振り返る

本日は音楽業界のことなら何でもご存知の石井誠先生に昭和の作曲家、そして作詞家から紐解く業界のお話を裏も表も含めてご講義いただきました。

昭和の作曲家と言えば・・・いろんな方の名前が上がると思いますが、皆さんの好きな作曲家はどなたでしょうか?

石井先生は、遠藤実、服部良一、古賀政男、吉田正など昭和の大御所とも呼べる方々のエピソードも含め、戦中の苦労話や戦後の活躍された話を面白おかしくお話くださいました。

中でも非常に面白かったのは、昭和30年代後半までは、作曲家はレコード会社に所属して、同じレコード会社の歌手にしか楽曲を提供することが出来なかったところです。

今の音楽業界では考えられないことですね・・・その常識を打ち破ったのが、中村八大と永六輔と言うのも非常に興味深く感じられました。

先生がお話されたように、阿久悠作詞の曲を聴くと情景が思い描かれ、歌に深みを感じます。

時代とともに歌も変わっていきますが、昭和の歌も大事に心に留めておきたいものですね!

平成29年7月18日一般教養講座

テーマ:文化遺産を活かしたまちづくり

平成29年7月25日一般教養講座

テーマ:病気や性質はどれくらい遺伝するか⁉

平成29年8月22日一般教養講座

テーマ:京都の祭礼(1) -賀茂祭-

平成29年8月29日一般教養講座

テーマ:京都の祭礼(2) -祇園御霊会-

平成29年9月5日一般教養講座

テーマ:陰陽師安倍晴明 -超能力者の真実-

平成29年9月12日一般教養講座

テーマ:京都・国宝の美

平成29年9月19日一般教養講座

テーマ:御所人形の魅力とその継承

平成29年9月26日一般教養講座

テーマ:後白河院と芸能

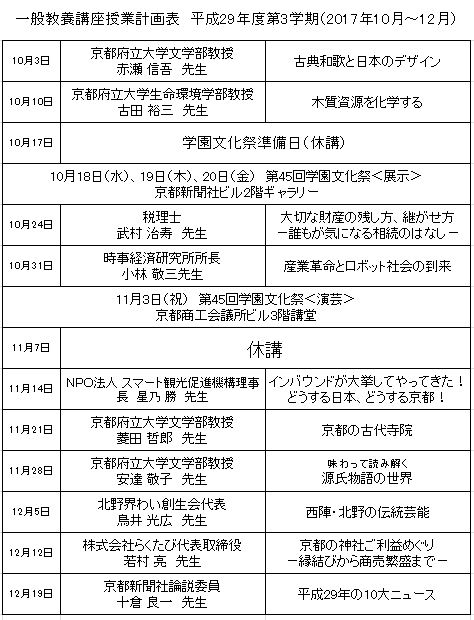

一般教養講座授業計画表 平成29年度第三学期(2017年10月~12月)

平成29年10月3日一般教養講座

テーマ:古典和歌と日本のデザイン

平成29年10月10日一般教養講座

テーマ:木質資源を科学する

平成29年10月24日一般教養講座

テーマ:大切な財産の残し方、継がせ方 -誰もが気になる相続のはな

し-

本日は誰しもが興味のある財産相続のお話を税理士の武村先生にご講義いただきました。

まず相続とは、被相続人の一切の財産債務及び権利義務を引き継ぐことであり、その財産を引き継ぐ相続人の詳細についての解説で講義開始です。

相続人詳細では、養子は実子として扱われることや相続人になれない欠格・排除についてお話しいただく。

そして、相続分についてでは法定相続分や相続の承認・放棄、また財産の分け方では遺言の方法や遺留分についてを解説していただき、最後に相続税についてご講義いただきました。

非常に興味のある授業内容に学生の皆さんも興味津々…真剣な表情で聴講されていました。

平成29年10月31日一般教養講座

テーマ:産業革命とロボット社会の到来

本日は当校学生の皆さんにはお馴染みの小林敬三先生に「産業革命とロボット社会の到来」と題してご講義頂きました。

まずは、日本経済の現状と成長戦略をアベノミクスの成果を基に解説…観光振興や雇用政策は良かったが、福祉政策や財政収支については評価が低かった。

本題の産業革命では、第一次産業革命、第二次産業革命、第三次産業革命は約100年間隔で起こったが、次の第四次産業革命は約50年の間隔で起こり、ロボットの活躍によるものだそうです。

例を挙げると、ドローンやAIを使った将棋や囲碁のコンピューター、車の自動運転などなど…

最後に本題から離れて「日本の地政学リスク」についてご講義…北朝鮮が資源大国であるがゆえに中国、ロシア、アメリカから注目されていることや中国と近隣諸国との南シナ海紛争をお話しいただきました。

北朝鮮、南シナ海どちらも資源が豊富であることが争いを生む一因になっているようです。

平成29年11月14日一般教養講座

テーマ:インバウンドが大挙してやってきた!どうする日本、どうす

る京都!

本日は政府も推進しているインバウンド観光について、専門家の視点から星乃先生にご講義いただきました。

講義開始早々はインバウンドが急増している比率や根拠、また訪日外国人観光客数の国別の比率などから解説下さいました。

地域ごとの訪日客の比率は、近隣諸国と言うこともありアジアが84%(2016年統計)を占めるようです。

しかしながら、欧米の米国・豪州・英国・フランスと言った国の訪日客数も年々増加傾向にあるようです。

続いて旅行消費額や世界の観光客数の増加、外国人旅行者数の国際比較、新たな政府目標やインバウンド観光に関する見直し事項(規制緩和)や取組内容、延宿泊者数・客室稼働率などなど…

講義終盤の「京都市の観光トレンド」では、四条通の歩道拡幅、祇園の無電柱化、屋外広告物条例(看板撤去)についてお話しいただきました。

四条通歩道を拡幅することによって通り沿いの店舗は売上が2倍になったお店もあるようです。

また、京都市が対策しなければいけないことや対策予定の案件…wifiや民泊、宿泊税について解説してくださいました。

訪日外国人観光客が多い京都ですので、学生の皆さんも身近な問題として聴講していました。

平成29年11月21日一般教養講座

テーマ:京都の古代寺院

本日の一般教養講座は京都の古代寺院について時代背景や人物のバックボーンなどから推察して解読していただきました。

古代寺院と言えば、日本最初の本格的寺院である飛鳥寺ですが…今回は京都の古代寺院についてですので太秦広隆寺や北野廃寺、久世廃寺など…またそれぞれの寺院に使われた瓦を焼いたとされる、隼上り瓦窯や幡枝元稲荷窯、楠葉平野山瓦窯などについても解説していただきました。

葛野郡の広隆寺、北野廃寺や久世の古代寺院である久世廃寺や平川廃寺、高麗寺などについて瓦や造営に携わった方々の出自などを基にして、また当時の東アジア情勢、特に朝鮮半島が緊張した情勢であったことも加味してお話しくださいました。

普段取り上げられることの少ない古代寺院についての講義に真剣な表情で聴き入っている皆さんでした。

平成29年11月28日一般教養講座

テーマ:関ケ原の戦い -井伊家と島津家の物語-

本日は株式会社らくたび代表取締役の山村先生に関ケ原の戦いから井伊家、島津家の物語をご講義いただきました。

戦国時代のクライマックス、そして誰もがご存知の関ケ原の戦い…その経緯を解りやすくお話しいただきました。

上杉討伐では直江状、三成挙兵では大谷吉嗣の西軍参加、関ケ原の戦いでは家康や東軍に属した豊臣恩顧の大名たち、そして西軍の大名たちの心の動きや実際の行動を解りやすく解説下さいました。

合戦での井伊家の働きや島津義弘の敵中突破の撤退方法も詳しく解説。

中でも島津義弘を慕って勝手に上洛参戦した者が1,000人に上り島津軍は500人から総勢1500人になったことは興味深いお話でした。

そして最後に、戦後の井伊直政の外交手腕や島津家の外交手腕を解説して講義を締めくくっていただきました。

テンポ良く歯切れの良いお話に学生の皆さんも楽しんで聴講していました。

平成29年12月5日一般教養講座

テーマ:西陣・北野の伝統芸能

本日は京都の中でも西陣・北野の伝統芸能…京落語、京相撲、千本六斎念仏、千本ゑんま堂大佛狂言、京都講談(講釈)、歌舞伎についてお話しいただきました。

京落語では上方落語の祖と言われている元禄期に活躍した初代「露の五郎兵衛」の履歴や談義僧から還俗して辻咄を始めた経緯、京相撲の大碇紋太郎の海外興行、京都講談の発祥・発展の経緯、上方歌舞伎の歴史などを解りやすく解説下さいました。

今現在の日本の伝統芸能が北野天満宮発祥、そして発展したものが多数であることを発見・認識した90分間でした。

京都に詳しい学生さんも目から鱗のお話が盛り沢山の講義だったのではないでしょうか!

平成29年12月12日一般教養講座

テーマ:京都の神社ご利益めぐり -縁結びから商売繁盛まで-

本日は京都の神社のご利益について、物語性を持たせてご講義いただきました。

まずは美人祈願・美麗祈願で容姿を整え縁結びの神様に祈願…縁結び祈願の後、欲を出して玉の輿に乗れるよう祈願!そして、子授け・安産の神様に祈願して…相手の心が自分から離れていけば縁戻し、縁切り祈願!また、金運上昇や諸芸上達、厄除け、水難・火難除け、諸病平癒と話が流れ…最後は総括して講義をまとめをしていただきました。

中でも須賀神社の節分祭で登場する懸想文売りのお話しは興味深いものがありました…下流貴族は生活が豊かではないため、烏帽子をかぶり水干を身にまとい顔に布を巻いて目の辺りだけ露出して(やはりプライドが高く面が割れるのは避けたかったのでしょう)町に出て懸想文(ラブレター)の代筆アルバイトをしていたそうです。

いろんなエピソードを交えてテンポ良く進行するお話に時々笑い声も上がるなど、学生の皆さんも楽しんで聴講できていたようです。

平成29年12月19日一般教養講座

テーマ:平成29年の10大ニュース

本日は今年平成29年に起きました10大ニュース(京都新聞社論説委員選定)について解りやすくご講義いただきました。

10大ニュースを海外部門と国内部門に分け、まずは海外部門からスタートです。

TOP3紹介

海外部門

1位 トランプ米大統領が就任。

2位 北朝鮮が6回目核実験(9月)。ミサイルも相次ぎ発射。

3位 習近平政権2期目。党大会で強力強固に。

国内部門(2位は同順)

1位 衆院選で安倍自民圧勝。民進分裂、立憲民主が野党第一党に。

2位 天皇退位特別法が成立。2019年4月退位、5月初に新天皇即位。

2位 「共謀罪」法成立。テロ対策というが、戦前の治安維持法を想起。

上記TOP3の他にも、海外部門ではIS首都ラッカ陥落や朴槿恵大統領の罷免、金正男氏のマレーシアでの暗殺事件など…国内部門では東芝の巨額損失決算、森友・加計学園の疑惑問題による安倍政権の支持率急落や14歳藤井四段の29連勝の新記録による将棋ブームなどなど…

しっかりした情報源を基に京都新聞社論説委員独自の順位付けによる10大ニュースに学生の皆さんも興味津々の様子でしっかり聴講されていました。

一般教養講座授業計画表 平成29年度第四学期(2018年1月~3月)

平成30年1月16日一般教養講座

テーマ:白村江(はくすきのえ)の戦い -日本最初の対外戦争-

ここ数日と同じく今朝も寒さが厳しくなりましたが、午後からは寒気も緩みそうです。寒さ厳しいお天気のもと、学生の皆さんは元気に登校されました。

本日は当校学長、古代史専門の井上満郎先生に「白村江の戦い」についてご講義いただきました。

どうして「白村江の戦い」は起こったのか?またその戦いの意義は?

660年に唐・新羅の連合軍に百済が滅ぼされた後、百済の残存勢力に援軍要請されたことが出兵及び戦いの原因のようです。

そして戦いの後に、天智天皇は百済のようになることを恐れたため畿内から西に水城を築き唐・新羅の来襲に備えたようです。

また遣唐使もこの戦いの前後には文化の吸収だけではなく国際情勢を把握する上でも頻繁に派遣された。

不安定な東アジア情勢の中で勃発した「白村江の戦い」ですが、古代・現代を問わず戦争は避けたいものですね・・・

平成30年1月23日一般教養講座

テーマ:味わって読み解く源氏物語の世界 -若紫巻の背景-

朝から小雨が降る寒いお天気となりましたが、学生の皆さんは元気に登校されました。

本日は「源氏物語若紫巻」を掘り下げて解説して頂き、その背景を探る授業となりました。

多くの方が読んだことのある源氏物語…その中の第五帖「若紫巻」のストーリーがオリジナルではなく、他の作品の内容を参考にしているとのこと。

伊勢物語では、在原業平が平城(なら)の春日の里で発見した美しい姉妹のお話があるが、「若紫巻」はこれも参考にしているそうです。

伊勢物語の他「古今和歌集」や唐初の詩「遊仙窟(ゆうせんくつ)」の影響も受けているそうです。

こうした背景には、この時代の読者は作品のオリジナル性を重要視せず、古典から引用されたものを好んでお読みになったからだそうです。

いつの時代にもその時代に合った作風と言うものがあるのですね…しかしながら、「源氏物語は平安時代から現代に至るまで千年以上も読み継がれていることには驚かされます。

平成30年1月30日一般教養講座

テーマ:香木(伽羅・沈香)を楽しむ

本日も寒さ厳しい朝となりました。厳しいお天気のもと学生の皆さんは元気に登校されました。

本日は江戸時代から続く老舗である株式会社山田松香木店代表取締役社長山田英夫先生に香木についてご講義いただきました。

まず冒頭は香木とは何か?について…香りの起源や香料の認識について詳しく解説してくださいました。

また香りの流れを時系列で時代ごとに解説…飛鳥時代・奈良時代、平安時代、鎌倉・室町時代、江戸時代、明治以降に区切ってお話しくださいました。

飛鳥・奈良時代には仏教と共に香木が伝来し、平安時代には自分の香りを自分で作り他人と競うなど薫物(たきもの)が隆盛、鎌倉・室町時代に香道が成立、江戸時代には香り文化が爛熟期を迎え、明治時代に香道が衰退したため香道の復興に向けた動きが始まり現在に至るとのことです。

そして、香木の現状と将来についてでは、山田英夫先生はベトナムでの香木の植林事業にも力を入れておられ、100年先、200年先の香道の将来を見据えて活動されていることをお話しくださいました。

普段あまり聴くことのない香木についてのお話。それも老舗香木店の社長がお話しくださるとあって学生の皆さんも真剣な表情で聴き入っていました。

平成30年2月6日一般教養講座

テーマ:徳川家康の政治・文化・国際交流Ⅰ

本日は当校でもお馴染みの笠谷先生に「徳川家康の政治Ⅰ」3回シリーズの第一弾をご講義いただきました。

まずは、家康の生涯を年表を基に簡単に説明して講義開始。

そして、幼少時代、織田・今川の人質時代から江戸時代に入ってからの武家諸法度の制定に至るまでを詳しく解説。

中でも、「徳川家康」に改名する際の根拠は、「松平」から「徳川」は清和源氏の「新田」の分家「得川」の末裔であること、「元康」から「家康」へは「今川義元」の「元」から偉大な祖先である「源義家」の「家」を採ったとのこと…なかなか興味深いお話でした。

また関ケ原合戦後の二重公儀体制、その後の大坂の陣に至るまでの経過や武家諸法度の制定など根拠に基づいた楽しいお話で講義を結んでいただきました。

再来週の第二弾も楽しみです。

平成30年2月13日一般教養講座

テーマ:激動する世界と日本 -国際情勢の今-

本日も寒い朝となりました…厳しいお天気のもと、学生の皆さんは元気に登校されました。

本日の一般教養講座は現在の国際情勢について田中先生にご講義いただきました。

まず<岐路に立つ世界>では、覇権論…覇権国の歴史的変遷、「トゥキディデスの罠」、国際関係におけるパワーシフト、民主主義への挑戦…「民主主義国家」vs「権威主義国家」についてお話しいただきました。

そして、現在の国際情勢を語る上で欠かすことのできない北朝鮮問題、さらに中国の「一帯一路」構想について詳しくご講義いただきました。

最後に日本について…人口問題と「この国のかたち」、「メイドインジャパン」の黄昏、揺らぐ日本の安全保障についての講義で締めくくっていただきました。

覇権国家アメリカ、台頭してきた中国、そしてロシアや北朝鮮など日本を取り巻く国際情勢を解りやすく解説してくださいました。

平成30年2月20日一般教養講座

テーマ:徳川家康の政治・文化・国際交流Ⅱ

朝晩は寒さを感じますが、日中は少し暖かくなりそうです。本日も学生の皆さんは元気に登校されました。

本日の一般教養講座は、当校でお馴染みの笠谷先生に2月6日の「徳川家康の政治・文化・国際交流Ⅰ」シリーズ1回目に引続き第2回目をご講義いただきました。

先々週の第一回目に続いて、徳川・豊臣の二重公儀体制を皮切りに大坂の陣、家康の死、家康政治の特色、家康の学問と文化についてのお話になりました。

大坂の陣に至るまでは、天下の大義に背き旧主家を討伐する道義への背反があったのでは…それでも自分の死後の事を考え豊臣討伐に至った経過や「武家諸法度」の発布のあり方、また合議体制や諫言を尊重したなど…今までの家康像を覆す笠谷先生の持論を展開してのお話に学生の皆さんは釘付けになっていました。

家康の諫言尊重の精神は家康の再来と言われた八代将軍吉宗に継承された。そして吉宗は目安箱を設け一般人民の政治批判をも尊重したそうです。

一般的には家康は悪い人として描かれることが多いのですが、今回の講義でイメージが変わった学生さんも多かったのではないでしょうか。

平成30年2月27日一般教養講座

テーマ:徳川家康の政治・文化・国際交流Ⅲ

春の到来間近と思わせる暖かいお天気となりました。心なしか学生の皆さんの表情も普段よりひときわ明るく感じられました。

本日の一般教養講座は、当校でお馴染みの笠谷先生に先週に引続き「徳川家康の政治・文化・国際交流」第3回目…主に「外交と貿易」に焦点をあてご講義ました。

世間一般には、信長・秀吉は国際派、家康と徳川幕府は鎖国・農本主義と理解されていますが、実は家康が実権を掌握した慶長5(1600)年から没する元和2(1616)年の間が、前近代でもっとも国際色の豊かな時代であり、10ヶ国ほどと外交・貿易関係を結んでおり、近代初頭に匹敵するとのことです。

家康はスペインとの交易も目論んでいたようで、その最初の使者として日本人で初めて太平洋を横断しメキシコ(ノバイスパニア)へ渡ったのは、京都の貿易家田中勝介なる人物であったとのこと。

スペイン側も大使級の使節を派遣し駿府で家康と会見したが、交渉は不成立であった。

その陰にはカトリックとプロテスタントの争いがあり、家康がウィリアム・アダムズ(三浦按針)の助言を重視したことによりプロテスタントのオランダがカトリックのスペインに勝利する結果となった。

また家康は伽羅を好んだようで、伽羅を手に入れるために正式な使者を派遣して東南アジア諸国との外交関係を樹立したようです。

今回の講義においても、家康の知られざる部分が明かされ目から鱗…学生の皆さんも家康像が変わったのではないでしょうか?

平成30年3月6日一般教養講座

テーマ:春爛漫と咲く、桜シーズン到来!京都の桜名所から隠れた名所まで

ここ数日に比べて少し肌寒い朝となりましたが、学生の皆さんは元気に登校されました。

本日の授業は、当校でもお馴染みの若村亮先生がご登壇!桜シーズンを前にして京都の桜名所、そして隠れた名所まで詳しくご講義いただきました。

桜の語源について…一説によると日本神話の女神「コノハナサクヤヒメ」の「サクヤヒメ」から「桜」の言葉が生まれたそうです。

また著名な歌人の在原業平、小野小町、与謝野晶子の人物像と作品の紹介をした後、早咲き遅咲きの桜、また桜の品種をもとにどの時期にどの様に桜名所を見学すればよいのか詳しく解説していただきました。

早咲きの糸桜では京都御苑内近衛邸跡、千本釈迦堂、平野神社を挙げられ、中でも近衛邸は洛中洛外図でも桜の名所として描かれているそうです。

この他、枝垂桜や紅枝垂桜、遅咲きの桜である御室桜、御衣黄桜、普賢象桜の名所を詳しく教えてくださいました。

いつも通りテンポ良く進行する若村先生のお話に学生の皆さんから時折笑い声も上がる楽しい授業となりました。

平成30年3月13日一般教養講座

テーマ:映画は京都から始まった

先週に引き続き暖かく過ごしやすいお天気となりました。本日も学生の皆さんは元気に登校されました。

本日の授業は映画界の重鎮、映画監督・脚本家の中島貞夫先生にご登壇頂き「映画は京都から始まった」と題してご講義いただきました。

まずフランスで発明されたシネマトグラフが、どのようにして京都にたどり着いたのか?また、京都が日本映画発祥地と言われる由縁、時代劇が京都のお家芸となっていった事由・・・京都の映画界で60年近くご活躍されている中島先生ならではの視点で解説いただきました。

時代劇が京都のお家芸となった事由は、京都の歴史的景観、そして映画で使う日本刀(たけみつ)を作る際に銀箔を使うため伝統工芸の技術が必要であったこと…なるほどと思わせる事由がしっかりあったのですね!!

また第二次世界大戦後米軍の占領政策の下「仇討もの」や「チャンバラ」の映画が禁止になっていたのには驚かされました。

その後、昭和20年代後半から30年代にかけては時代劇が全盛時代を迎え、日本映画の観客動員数はピーク時に年間11億人だったそうです。

結びとして、中島監督に現在制作中のチャンバラ映画について語っていただきました。現在1ヶ月をかけてチャンバラの稽古を行っているそうです。やはり映画は時代劇!チャンバラ!とのこと・・・中島先生の最新作が待ち遠しいです!!

京都シニア大学

京都シニア大学